La croissance de la population, alimentée par l’immigration, revient au centre des débats politiques en Suisse. Certains y voient une source de prospérité, permettant à l’économie d’obtenir la main-d’œuvre dont elle a besoin, alors que d’autres y voient une source de congestion. Mais le lien entre croissance de la population et performance macroéconomique est en fait assez ténu: si la Suisse a connu une forte hausse de sa population depuis 2007, la croissance du PIB par habitant ne s’est pas notablement distinguée des autres pays européens.

Les sources de la croissance suisse

La figure 1 montre l’évolution du PIB suisse (ligne bleue) depuis 1995, la ligne verticale indique l’entrée en vigueur de la libre circulation en 2007. Les lignes verte et rouge indiquent l’évolution de la population et du PIB par habitant, ce dernier étant un indicateur (certes imparfait) du bien-être des personnes résidentes en Suisse. Une observation attentive montre que la croissance du PIB par habitant a ralenti depuis 2007. Faut-il y voir un effet de la libre circulation? Pour analyser cette question, nous allons décomposer les différents facteurs sous-jacents, et comparer la Suisse à d’autres pays.

Le PIB par habitant peut être décomposé entre différentes variables qui capturent des aspects différents, tels que démographie et productivité. Plus précisément, le PIB par habitant augmente si 1) la population en âge de travailler augmente par rapport à la population totale, 2) le taux d’emploi augmente au sein de la population en âge de travailler, 3) le nombre d’heures travaillées par employé augmente, et 4) la productivité (PIB par heure) augmente:

PIB/Habitant

= Population 15-65 ans/Population totale

x Emploi/Population 15-65 ans (taux d’emploi)

x Heures travaillées par personne employée

x PIB/Heures

La figure 2 montre l’évolution des quatre sources de croissance. La démographie ne contribue pas, car le vieillissement de la population fait baisser le ratio entre la population en âge de travailler et la population totale, un aspect qui a pris une certaine ampleur depuis 2007 (ligne grise). De même, la tendance régulière à la réduction du temps de travail moyen par personne employée réduit la croissance (ligne jaune). Les deux derniers facteurs ont soutenu la hausse du PIB par habitant, avec un accroissement du taux d’emploi (ligne verte), qui s’est accéléré depuis 2007, et la hausse de la productivité (ligne bleue), laquelle marque cependant un certain tassement depuis 2007.

La Suisse en perspective internationale

Si l’évolution des différents facteurs nous informe sur la situation en Suisse, ainsi que d’éventuels changements de tendance en 2007, nous ne pouvons pas sur cette seule base attribuer les changements à la libre circulation. D’autres développements majeurs sont survenus à ce moment, notamment la crise financière globale, suivie de celle de la zone Euro, qui ont conduit à une profonde récession dans plusieurs pays. Il est dès lors nécessaire de comparer la Suisse à d’autres pays, lesquels ont subi la crise globale mais n’ont pas implémenté la libre circulation. Si les changements depuis 2007 sont dus à cette dernière, alors la performance de la Suisse devrait être nettement différente de celle des autres pays.

Nous comparons la Suisse à d’autres petits pays en Europe (Autriche, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Norvège) ainsi qu’aux pays majeurs (France, Allemagne, Italie, Espagne Royaume-Uni, Etats-Unis). L’analyse se fait sur base des données du FMI (PIB, emploi, population) et de l’OCDE (PIB par heure, ratio entre population de 15-65 ans et population totale). Ce billet étend l’analyse conduite dans ce blog il y a trois ans, et une analyse large de la thématique se trouve aussi dans les blogs en avril par Patrick Leisibach d’Avenir Suisse.

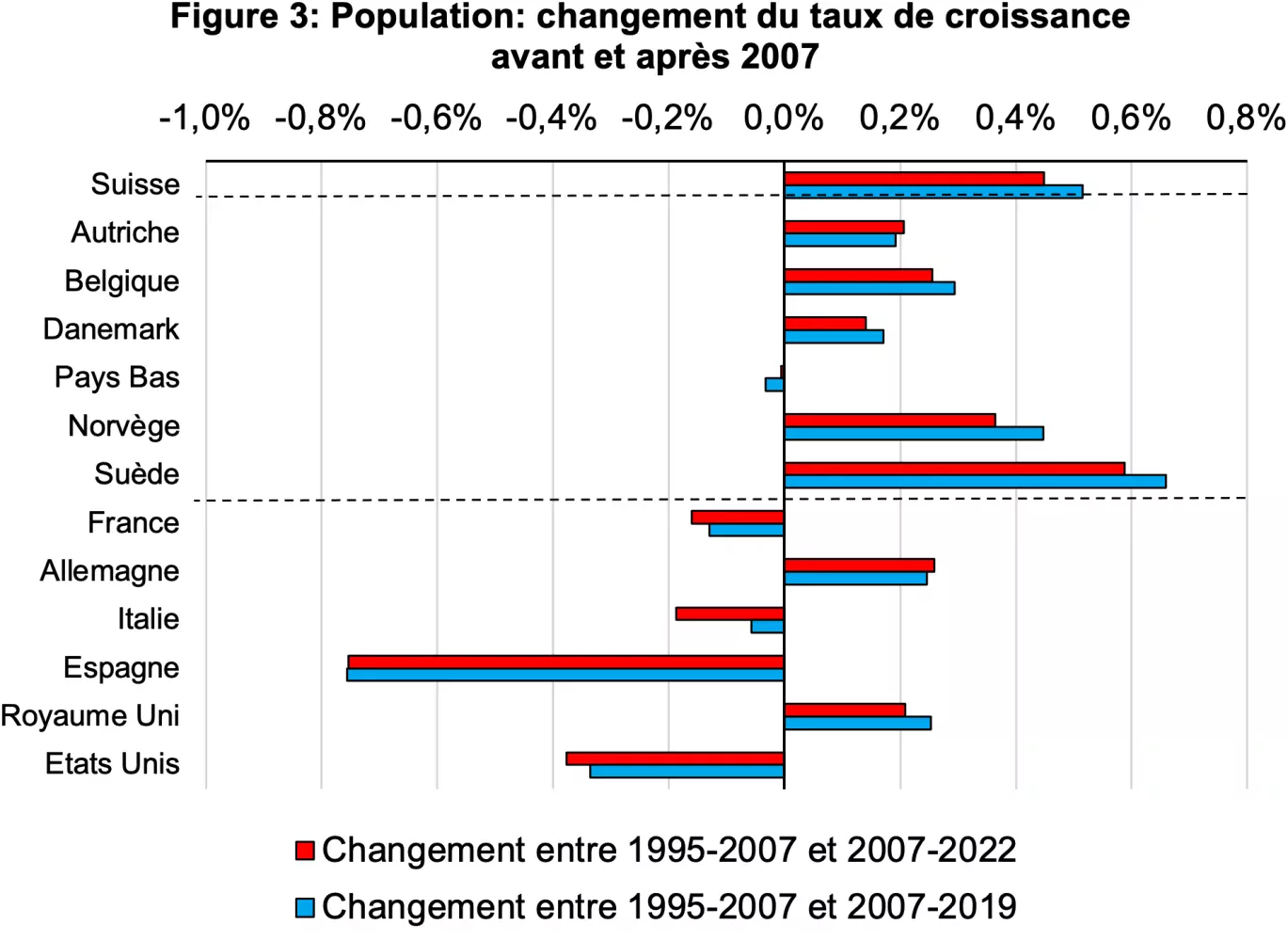

Pour commencer, nous mettons l’évolution de la population en perspective. La figure 3 présente la différence entre le taux de croissance annuel moyen de 1995 à 2007 et le taux moyen de 2007 à 2022 (barres rouges). Nous indiquons également la croissance jusqu’en 2019 (barres bleues) pour éviter toute distorsion due à la crise Covid. Sans surprise, la Suisse a vu la croissance de sa population s’accélérer depuis 2007, d’environ un demi-point de pourcentage par an. A part la Norvège et la Suède, qui ont une situation similaire à la nôtre, les autres pays européens ont connu une accélération moindre, voire une décélération notamment en Espagne.

Nous conduisons à présent la même analyse pour le PIB par habitant (figure 4) et ses différentes sources. Nous voyons que le rythme de croissance du PIB par habitant a nettement ralenti à partir de 2007, d’environ 1 pourcent par an. Mais tous les pays de comparaison ont connu cette évolution. En fait, la Suisse fait partie des pays (avec le Danemark et l’Allemagne) où le recul est le moins marqué. Il serait donc faux d’attribuer le ralentissement de la croissance du PIB suisse par habitant à la libre circulation. Il est intéressant d’observer que les deux autres pays ayant connu une accélération de la croissance de la population (Suède et Norvège) ont connu un ralentissement particulièrement marqué du PIB par habitant. Si l’on veut y voir un coût de la forte croissance démographique, alors on se doit de souligner que la Suisse a particulièrement bien géré la hausse de sa population en prévenant un impact marqué sur le PIB par habitant.

Nous décomposons les taux de croissance du PIB par habitant illustrés dans la figure 4 entre les taux de croissance des quatre facteurs sous-jacents. Le vieillissement de la population a conduit à un recul de la population en âge de travailler, par rapport à la population totale, plus marqué depuis 2007 (figure 5). Il convient tout d’abord de relever que ce facteur ne joue pas un grand rôle, comme le montrent les valeurs de l’échelle horizontale. La Suisse se situe dans la moyenne des autres petits pays, où cet aspect est moins prononcé que parmi les grands. Si les valeurs positives pour l’Allemagne et l’Italie peuvent surprendre, rappelons que le graphique ne montre pas le taux de croissance de la population de 15-65 ans par rapport la population totale, mais bien le changement de ce taux de croissance entre 1995-2007 et depuis lors. Comme ces deux pays font face au vieillissement depuis plus longtemps que les autres, ce défi ne s’est pas accentué pour eux.

La figure 6 montre l’évolution du taux d’emploi (emploi par rapport à la population en âge de travailler). Ce facteur s’est détérioré dans la plupart des pays, notamment l’Espagne, contribuant au ralentissement de la croissance du PIB par habitant. La Suisse, avec l’Allemagne et la Suède, fait figure d’exception, car le bon fonctionnement du marché de travail helvétique a permis au taux d’emploi de croître plus vite après 2007 qu’avant. La libre circulation ne s’est donc clairement pas faite au détriment de l’emploi.

La réduction du nombre d’heures par personnes employées s’est accélérée en Suisse depuis 2007, ce qui a ralenti la croissance du PIB par habitant (figure 7). En comparaison internationale, la Suisse se situe dans la moyenne. Plusieurs autres pays ont connu un recul plus marqué, alors que d’autres ont vu le nombre d’heures s’accroître, comme les Pays-Bas, la Suède et la Norvège. Remarquons cependant que la décrue du temps de travail ne contribue que peu au ralentissement du PIB par habitant, comme le montrent les valeurs de l’échelle horizontale de la figure.

Le dernier facteur est la productivité, à savoir la croissance du PIB par heure travaillée, illustré dans la figure 8. Nous observons un net ralentissement du rythme de croissance de la productivité depuis 2007. En comparaison internationale, la Suisse est plutôt bien lotie: peu de pays ont une réduction moindre, et beaucoup ont vu cette croissance ralentir plus fortement. Par conséquent, on ne peut pas conclure que la libre circulation a conduit les entreprises suisses à se reposer et relâcher leurs efforts d’amélioration de la productivité. Si, sur base des cas suédois et norvégiens, on voulait quand même établir cette conclusion, alors il faudrait admettre que là aussi la Suisse est parvenue à bien sortir son épingle du jeu.

En guise de synthèse, la figure 9 présente la contribution des quatre facteurs au ralentissement de la croissance du PIB par habitant (figure 4, en nous concentrons sur les périodes 1995-2007 et 2007-2022). Il apparaît que le facteur le plus important est le ralentissement de la productivité (barres rouges, correspondant à la figure 8). En comparaison internationale, la Suisse a connu un ralentissement limité de sa productivité, et est parvenue à accroître son taux d’emploi (barre verte, correspondant à la figure 6).

L’évolution de la productivité du travail (figure 8) reflète deux aspects, à savoir l’intensité en capital de la production (l’investissement accroît la productivité du capital) et la productivité dite multifactorielle qui indique l’accroissement de la production dû à l’innovation (à capital et travail constant). La figure 10 montre le changement du taux de croissance de cette productivité, sur base des données de l’OCDE. Le constant est similaire à celui de la figure 8, à savoir que le ralentissement a été moindre en Suisse que dans la plupart des autres pays.

Y a-t-il une relation avec la croissance de la population?

Pour illustrer un lien éventuel entre la croissance de la population et les différents facteurs discuté, la figure 11 contraste le changement du taux de croissance de la population (axe horizontal correspondant à la figure 3) avec celui du taux de croissance du PIB par habitant (axe vertical correspondant à la figure 4). La figure montre qu’il n’y a pas de corrélation entre les deux variables, que nous prenions en compte la période du Covid ou non. Une analyse économétrique confirme cette impression, montrant que la corrélation entre la croissance du PIB par habitant et celle de la population n’est pas significativement différente de zéro.

La figure 12 présente une analyse similaire, considérant la productivité (PIB par heure) plutôt que le PIB par habitant. Nous constatons une relation inverse entre les variables, les pays ayant connu la plus forte accélération de la croissance de la population étant ceux où la productivité a le plus fortement ralenti (l’analyse économétrique montre que le lien est statistiquement significatif). Cette relation reflète cependant la situation particulière de l’Espagne. La relation entre les deux variables disparaît si nous excluons ce pays de l‘échantillon.

Au final, il apparaît que la croissance de la population n’est pas corrélée aux autres variables, et que son seul impact est d’accroître la croissance du PIB. Mais même cet effet est discutable. La figure 13 montre la relation entre croissance de la population et croissance du PIB. Si elle montre une relation positive, et statistiquement significative, ce résultat disparaît si l’Espagne n’est pas prise en compte. L’analyse de l’évolution du PIB par habitant et de ses composantes ne démontre pas de lien avec la croissance de la population. Certes, la Suisse a connu un clair ralentissement du PIB par habitant et de la productivité en 2007, année d’entrée en vigueur de la libre circulation. Mais il faut y voir une coïncidence, car 2007 marque aussi le début de la crise prolongée qui a plombé la croissance de tous les pays industrialisés. En fait, la Suisse montre une performance plutôt favorable en comparaison internationale.

La libre circulation ne paraît pas liée avec le PIB par habitant, ni avec la productivité: elle ne les a pas péjorés (leur évolution depuis 2007 n’est pas significativement pire en Suisse qu’ailleurs), mais ne les a pas stimulés non plus (l’évolution n’est pas significativement meilleure). Certes, ce constat se base sur les variables macroéconomiques au niveau du pays, et il est possible que des analyses ciblées sur certains secteurs ou régions donnent une image différente. Il n’en demeure pas moins qu’il n’y a pas d’impact flagrant de la croissance de la population. Le débat de politique économique devrait plutôt porter sur les manières d’améliorer le fonctionnement du marché du travail (par exemple par la disponibilité de crèches, ou l’emploi des personnes relativement âgées) et d’accroître la productivité (par exemple par la limitation des positions dominantes d’oligopoles).